Future Store “NOW”

第6回推進協議会

開催レポート

「Future Store “NOW”第6回推進協議会」が、2025年5月23日(金)にエッサム神田ホール2号館(東京都千代田区)で開催されました。「Future Store “NOW”」は、活気あふれる人や街づくりのサポートに重要な「スーパーマーケットの未来」を、小売企業様とソリューション企業様が議論、研究し、展示会やウェブを通じて情報提供するプロジェクトです。

少子高齢化の進行や働き方改革などにより、日本社会全体で労働力不足が懸念されています。一方で、IoTやAIなどの技術革新による自動化・省力化といった、人に頼らない業務推進も加速しています。5年先、10年先、スーパーマーケットが持続的に成長し続けていくには、どのような分野で、どのような人材を強化するべきなのでしょうか。今回は、『人材』をテーマに、参画企業の皆様と議論を深めました。

※本レポートの内容は推進協議会実施時点の情報であり、各登壇者コメントの著作権は各社に帰属いたします。

~ご挨拶・アジェンダ説明~

第6回推進協議会の開催は、一般社団法人全国スーパーマーケット協会の事業部 担当部長・富張哲一朗の挨拶からスタートしました。

「人材は企業の成長を支えたり、競争力を高めたりするとても重要な要因です。今回、強化すべき11の人材像を挙げています。5年後、10年後を見据えて、どういった人材を自社で育てていくか、あるいは、外部に協力を募っていくか、検討材料になるかと思います」(富張)

また、今年で10年目を迎えるFuture Store “NOW” の活動、スーパーマーケット協会としての活動についてもコメントがありました。

「先日、Future Store “NOW” の10年前の企画書を見返しました。当時協議していた内容が今の世の中に実装されているものもあれば、社会環境の変化などにより立ち消えになったテーマもありました。事務局としても改めて10年先の世の中におけるスーパーマーケットの在り方を考えないといけないなと実感した次第です。さらに今年は札幌でスーパーマーケット協会の全国大会もありますし、来年は60回記念の『スーパーマーケット・トレードショー』もあります。他にも新たな展示会を立ち上げる企画も進行中です。今後もさまざまな企画を検討していきますので、Future Store “NOW” の活動とあわせて、皆様の率直なご意見をいただきたいと思っています。本日もよろしくお願いいたします」(富張)

Future Store “NOW”事務局・三田裕道(博報堂プロダクツ)からは、式次第とアジェンダの説明がありました。

今回の主なアジェンダは「強化すべき『人材像』と導入事例紹介」、「人材に関する小売業者アンケートの共有とディスカッション」、「分科会の進捗報告」、「Future Store “NOW”協議会の振り返りと来期の活動について」の4つです。

5年後、10年後を見据えて、スーパーマーケットが強化すべき「人材像」とは

1つ目のアジェンダは、スーパーマーケット業界が強化すべき11の人材像と、国内外の導入事例に関するプレゼンテーションです。Future Store “NOW” DX推進アドバイザー・佐藤健一氏がファシリテーターを務めました。

「求められているのは、さまざまな変化に対応するための人材

「今回11の人材像を提示しますが、その背景にあるのが、日本の地域スーパーマーケットに大きく影響するであろう10の変化です」(佐藤)

〈日本の地域スーパーマーケットに大きく影響するであろう10の変化〉

① 超高齢化社会の深化と単身・小規模世帯の主流化

② 地方における人口減少と労働力不足の深刻化

③ 価値観の多様化と「意味消費」「エシカル消費」の拡大

④ デジタル・トランスフォーメーション(DX)の加速とオムニチャネル化の必須化

⑤ 健康・ウェルネス志向の深化と「食のパーソナライズ化

⑥ サプライチェーンの脆弱性と物流コストの上昇圧力

⑦ 体験価値(コト消費)とコミュニティ機能への期待

⑧ AI・ロボティクス技術の店舗運営への浸透

⑨ キャッシュレス決済の多様化とポイント経済圏の競争激化

⑩ エネルギー価格の高騰と環境規制の強化

こうした変化に対応し、先手を打っていく人材戦略が、スーパーマーケットの持続的な成長に不可欠だと佐藤氏は言います。特に人口減少の進行から派生する「2030年問題」、「2050年問題」に向けては、今から対策を講じる必要があると指摘。その理由として、人口減少により労働力が不足すれば人件費や採用コストが上昇するというポイントを挙げていました。

地域で勝ち抜くために強化すべき11の人材像

「先ほど『10の変化』として挙げたような市場の変化、人口動態の変化、お客様の買物行動の変化に対応するためにどんな人材が必要なのか? さまざまな調査・分析を行った結果、11の人材像が見えてきました」(佐藤)

- 〈これからスーパーマーケットが強化すべき11の人材像〉

-

①ローカル・コミュニティ・キュレーター(Local Community Curator)

地域住民との信頼関係構築、店舗を地域コミュニティの中心として活性化できる人材。 -

②パーソナライズド・ショッパー(Personalized Shopper)

顧客一人ひとりのニーズを理解し、データ分析とコミュニケーション能力により、最適な買物体験を提供する人材。 -

③サプライチェーン・レジリエンス・スペシャリスト(Supply Chain Resilience Specialist)

国際情勢や自然災害などのリスクを予測し、持続可能なサプライチェーンを構築・維持できる人材。 -

④デジタル・エクスペリエンス・アーキテクト(Digital Experience Architect)

デジタル技術を活用した顧客体験の革新やオンラインとオフラインを融合した購買体験を実現できる人材。 -

⑤ローカル・フードシステム・コーディネーター(Local Food System Coordinator)

地域社会の持続可能な食料供給のため、生産者、加工業者、小売業者、消費者をつなぐ人材。 -

⑥多言語対応スペシャリスト(Multilingual Specialist)

英語、中国語、韓国語などに堪能で、外国人観光客や在住外国人の買物ニーズに対応できる人材。 -

⑦ウェルネス・アドバイザー(Wellness Advisor)

健康分野の専門知識を持ち、顧客の健康維持・増進をサポートできる人材。 -

⑧エクスペリエンシャル・リテーラー(Experiential Retailer)

店舗を商品販売の場ではなく、五感を刺激する魅力的な体験を提供する場に変えられる人材。 -

⑨データ・プライバシー・オフィサー(Data Privacy Officer)

顧客データの保護に関する知識を持ち、法令遵守と倫理的なデータ活用を推進できる人材。 -

⑩リモートショッピング・ファシリテーター(Remote Shopping Facilitator)

オンラインショッピングの経験が少ない顧客に向け、デジタルツールを活用した買物を支援できる人材。 -

⑪サステナビリティ・マネージャー(Sustainability Manager)

環境問題、社会問題、経済問題に関心を持ち、持続可能な店舗運営を推進できる人材。

強化すべき人材がわかっても、優秀な人材を採用・確保するのは簡単ではありません。そのため、「どの分野の人材を自社で採用・育成するのか、どの分野を外部パートナーに頼るのか」の見極めが重要だと佐藤氏は言います。

「まずは自社が市場でどの位置にいるのか、そして、どの領域に強み/弱みがあるのかを知るアセスメントはとても重要です。その結果が明らかになれば、強化すべき領域が特定できます。人材の採用・育成はそれからです。そして採用が難しい場合は、ソリューションを提供してくれる外部パートナーとの連携を模索します。こうしたフェーズに分けて検討していくことが、競争力の維持・強化につながります」(佐藤)

【事例紹介】スーパーマーケットは、どのように人材を強化しているのか

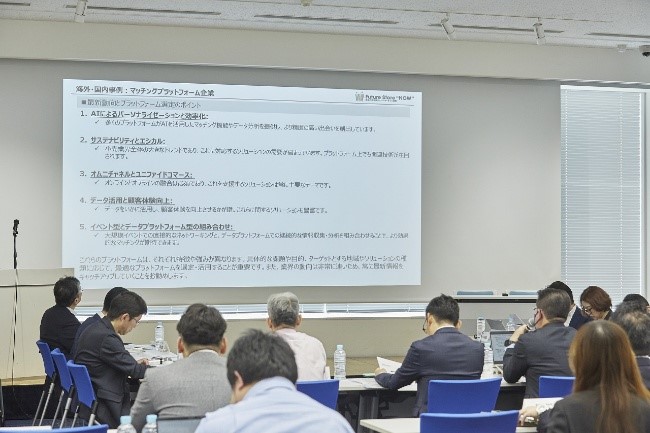

続けて、海外スーパーマーケット、国内スーパーマーケット、国内他業種の事例紹介がありました。

海海外の小売業の傾向として、アセスメントの際に調査会社やコンサル企業を起用したり、流通業界団体やIT業界団体などが持つ支援システムを活用したりする例が多くあるそうです。人材については、人材派遣会社の紹介を受けて自社で採用するほか、流通業界団体やコンサル企業からの専門家派遣、外部パートナーのソリューション活用、外部パートナーを見つけるためのマッチングサービス活用など、さまざまな手段で人材の確保あるいは人材に求める機能の強化を行っているとのことでした。

紹介された事例の中から、2つほどピックアップします。

〈イギリス大手T社の例〉

採用したのは、デジタル領域のスペシャリスト。高齢者向けのスマートフォンの使い方講座や、オンラインショッピングの方法やアプリの使い方説明会を店舗で実施したほか、アプリ自体も高齢者が簡単に操作できるようアップデートしました。その結果、高齢者のオンラインショッピング利用率20%向上、アプリ利用率30%向上、顧客満足度15%向上といった成果につながったそうです。

〈国内スーパーマーケットM社の例〉

人事部門と都心店舗に多言語対応人材を配置(パート・アルバイトも含めると30か国以上の言語に対応可)。入社時のオリエンテーションもスタッフに合わせた言語で行い、各店舗を巡回指導するスーパーバイザーも多言語対応人材を起用しています。他にも、店舗に多言語対応の翻訳機や案内表示を導入したり、ハラル認証・ベジタリアン認証といった食品の品揃えを拡大したり、外国人顧客への対応を強化しました。その結果、外国人顧客の来店は15%、顧客満足度は12%増加し、国際色豊かな店舗としてのイメージも向上したそうです。

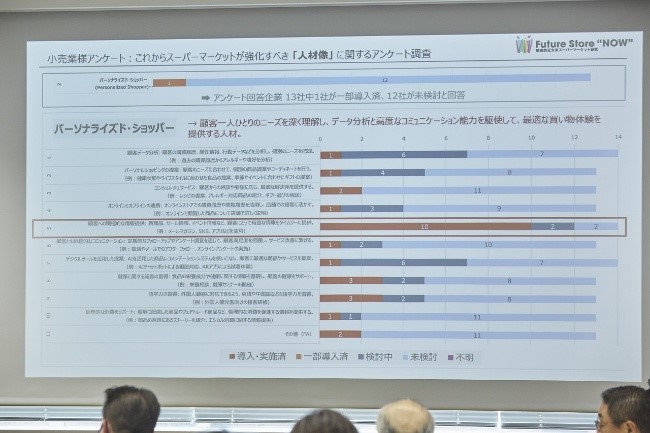

11の人材像に関する小売業者へのアンケート結果共有とディスカッション

今回の小売業者様アンケートでは、「11の人材像」にあたる人材と、その人材が担っている役割について参画企業様にアンケートを実施。13社の回答結果をもとにディスカッションをしました。ファシリテーターは引き続き、Future Store “NOW” DX推進アドバイザー・佐藤健一氏が務めました。

強化が進んでいる人材・領域と、進んでいない人材・領域

全体的な傾向として「11の人材像」の専門スタッフはいなくても、それぞれ役割を店長や現場スタッフが兼務する形で強化すべき領域(人材)をカバーしていることがわかりました。

各社の回答が多かった人材、多くなかった人材をご紹介します。(数字は「11の人材像」と連動しています)

〈回答結果から取り組みが進んでいた人材・領域〉

①ローカル・コミュニティ・キュレーター:地産地消の推進、地域特性を生かした商品開発、地域情報の発信

②パーソナライズド・ショッパー:お客様への積極的な情報提供

③サプライチェーン・レジリエンス・スペシャリスト:緊急時対応の計画や予測、リスク管理

⑤ローカル・フードシステム・コーディネーター:地域生産者との連携強化

⑨データ・プライバシー・オフィサー:お客様の個人情報保護

⑪サステナビリティ・マネージャー:省エネ・省資源など環境負荷低減、食品ロスの削減、リサイクル促進

〈回答結果から取り組みが進んでいない人材・領域〉

④デジタル・エクスペリエンス・アーキテクト:デジタル化によりオンラインとオフラインを融合した買物体験の推進

⑥多言語対応スペシャリスト:多言語対応、異文化コミュニケーション、各国の文化・習慣に配慮したサービス

⑦ウェルネス・アドバイザー:顧客の健康維持・増進をサポート

⑧エクスペリエンシャル・リテーラー:店舗を単なる商品販売の場ではなく、魅力的な体験を提供する場

⑩リモートショッピング・ファシリテーター:デジタル活用による遠隔ショッピングの支援

小売業者様のコメント紹介

ディスカッションの中で出た参画企業様の発言の一部をご紹介します。

「地産地消という点では、地元のパン屋さんの商品や、地元農家の野菜を扱っています。地域限定の商品は評判もいいです。また、地域密着という点では、お客様の交流の場として利用できるコミュニティホールを設けたり、地元の行政やNPO団体と連携してフードバンクに提供したり、料理教室などのイベントを開催したりしています」(A社様/ローカル・コミュニティ・キュレーター)

「当社は共通ポイントに参加しているので、自社でお客様の個人情報は持っていないものの、お客様IDからどの店舗で買物をしたかは捕捉できます。ただ売上に占めるオンラインの比率は少なく、オフラインとオンラインの融合といっても、ネットスーパーで注文を受けて宅配するというスキームでは、黒字化のハードルが高いと思っています。店舗受け取りを普及させないと収益を上げるのは難しいと見ています」(B社様/デジタル・エクスペリエンス・アーキテクト)

「強化しなければいけない人材、領域は見えているものの、業界や地域に先駆けて先行しすぎても収益につながりづらいし、かといって乗り遅れたら競争力は弱くなってしまうので、バランスを取りながら取り組んでいきたいです」(C社様)

「環境マネジメントシステムのISO14001を取得していて、目標値も定めています。専門職はいませんが総務部門が中心となって進めています。食肉加工で出た肉の脂も、以前はコストを払って捨てていましたが、買取業者に引き取ってもらうことで、廃棄物削減やコスト削減につなげています。店舗で出るごみも細かく分別し、計量器を導入して店舗で重さを量って業者に依頼することで、全社で数億規模のコストカットにつながりました」(A社様/サステナビリティ・マネージャー)

ディスカッションを通して、各社それぞれの取り組みの実態や悩みを共有いただきました。

「Future Store “NOW”」分科会の報告

分科会の進捗報告と、2025年2月に開催された「スーパーマーケット・トレードショー」の発表内容について、事務局の篠田美浩氏から報告・共有がありました。

2024年度に分科会でできたこと

今年度の分科会では、小売企業様と事務局がタッグを組んで課題解決モデルをつくるべく、お惣菜、冷凍食品をテーマに、次のようなステップで活動に取り組んできました。

〈分科会の進め方〉

1. POSデータおよび店頭で取れるデータ、生活者アンケートをもとにした現況把握

2. 可視化され現状をデータ化し、取り組むべき課題を整理

3. 課題に対する具体的な施策内容と、目的・目標の設定

4. 施策実施の結果検証と、正会員に向けての施策汎用化の検討

「まずは現況を把握して、その後、最適な施策を検討していくという流れで進めていますが、2024年度を振り返ると、まずは現況把握まで終えることができました」(篠田)

「スーパーマーケット・トレードショー」の発表内容について

2024年度に行った、POSデータの分析、ビーコンを活用した売場分析、お客様アンケート、従業員アンケート、オンラインアンケートという現況把握の結果について、篠田氏から共有がありました。ここでは主なファインディングスをご紹介します。

〈POSデータ分析〉

• 冷凍食品を月に1回以上購入している場合、連続性が高い傾向がみられた

• 惣菜を月に1回以下しか購入しなかった場合は連続性が低い傾向が見られた

• 惣菜を月に3回以上購入している場合は連続性が高い傾向が見られた

• お客様の買物行動は大きく5つに分類できることが可視化できた

〈ビーコンを活用した売場分析〉

• 惣菜売場におけるお客様の接触率は、18時〜21時に増加する傾向が見られた

• 冷凍食品の売り場を改装した2店舗で、A店は140%、B店は200%の接触率向上が見られた

〈お客様アンケート〉

• 惣菜の購入頻度と来店頻度が連動していることがわかった

• 40代のお客様は幅広い種類の惣菜を購入している傾向が見られた

• お得意様ほど冷凍食品への期待値が高いことがわかった

• 冷凍食品購入者は客単価が高く、来店頻度も高い傾向にあることがわかった

• 30代のお客様は幅広いジャンルの冷凍食品を積極的に購入している傾向が見られた

「今年度の取り組み結果として、さまざまな手法を用いながらお客様の傾向を可視化する中で、小売業者様自身でも認識していなかった要素があることがわかりました。課題としては、現況把握に留まり、販売施策につながる検証まではできませんでした。今後は、AIやカメラ連携、デジタルサイネージなど、より多角的にお客様の買物行動を可視化する施策を検討していきたいです」(篠田)

店舗での実証実験に協力した参画企業様は、次のような感想を述べていました。

「2025年2月のスーパーマーケット・トレードショーではセミナー会場に多くの方が来てくださいました。こうした取り組みを店舗で実施するにはコストもかかりますので、どのような成果につながるのか、関心の高さを感じました。今後もさらなる深掘りや、新たな取り組みを行うことで、スーパーマーケットや小売業の皆様に情報発信していければと思いました」(A社様)

「実際の結果は、当たらずも遠からず、という感じだったので、これまでの店舗づくりは間違っていなかったというか、安心しました。お客様の年代層に応じた品揃えは、これまで勘と度胸でやってきましたが、データを元に検討してPDCAに組み込んでいきたいです」(C社様)

2025年度の「Future Store “NOW”」について

事務局の三田氏から、今後の活動に関する説明がありました。

「これまで6つのテーマ(お客様、地域、デジタル、健康、節約、人材)で協議を進めてまいりましたが、いったん一区切りとなります。2025年はより店舗の成果に結びつくようなテーマを設定して、進めていきたいと思います。また、10月15日に行われるコーネル大学「リテールマネジメントプログラム・オブ・ジャパン」のオープン講座とあわせて、Future Store “NOW” のオープンセミナーを開催する予定です。ぜひ皆様にもご参加いただければと思います」(三田)

最後に、一般社団法人 全国スーパーマーケット協会 村尾芳久事務局長よりあいさつがありました。

「今回は人材をテーマに協議しましたが、強化したい領域に対して、スペシャリストを採用して解決していくのか、あるいは機械化・省力化できる仕組みを導入するのかを検討する場面もあると思います。今回の議論が役立つと幸いです。また、分科会の試みについては、机上で議論するよりも、どのような効果があるのか見える形にすることが大切だと考えています。進行中の惣菜と冷凍食品は、店頭で活用できる何かしらの結果が出るまで、皆様にご協力いただきながら、とことん追求していきたいです。本日もありがとうございました」(村尾)

~第6回 推進協議会を終えて~

スーパーマーケットがお客様の日々の生活になくてはならない存在になるための方法として、人材強化はとても大きなメリットとなります。しかし、スペシャリストの採用や、外部パートナーのソリューション活用にはコストがかかるのも事実。そのコストを商品価格に転嫁して回収していくことは、競争力強化とは逆に働く可能性もあります。スーパーマーケットが、どの領域・人材を強化するのか、もしくはしないのか―― 最適な取捨選択のためにも客観的なアセスメントは不可欠だと感じました。

次回は、2025年10月ごろにFuture Store “NOW” のオープンセミナーの開催を予定しています。多くの小売業の皆様、ソリューション企業様のFuture Store “NOW”へのご参画をお待ちしております。

参加企業/参加者

小売企業様

- 株式会社大創産業 様

- 富士シティオ株式会社 様

- 株式会社ベルジョイス 様

- 株式会社マルエツ 様

- 株式会社ラルズ 様

スポンサー企業様

- ゼネリックソリューション株式会社 様

- 株式会社寺岡精工 様

- 日鉄ソリューションズ株式会社 様

- 楽天ペイメント株式会社 様

- 株式会社Wiz 様

オブザーバー参加企業様

- アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 様

- BIPRPOGY株式会社 様

- 登壇者:

- ファシリテーター:

- 主催:

- FSN運営事務局:

-

株式会社Wiz 執行役員 小川 隆義 様DX推進アドバイザー 佐藤 健一氏株式会社GNE 執行役員 小川 佳彦 様

- DX推進アドバイザー 佐藤 健一氏

- 一般社団法人全国スーパーマーケット協会

- 株式会社博報堂プロダクツ

CONTACT

運営事務局

運営事務局

(博報堂プロダクツ内)